2025年3月7日下午,常州市新北区实验中学八(1)班学生走进常州博物馆,开启一场穿越千年的教育叙事。本次活动以博物馆“老与少”视界碰撞为主题,以“老器物”激活“新思维”,用“少年代言”重构“老传统”,在“行走的思政课”创新实践中,解码龙城发展的文化基因链。

一场跨越时空的对话:从运河文脉看代际传承

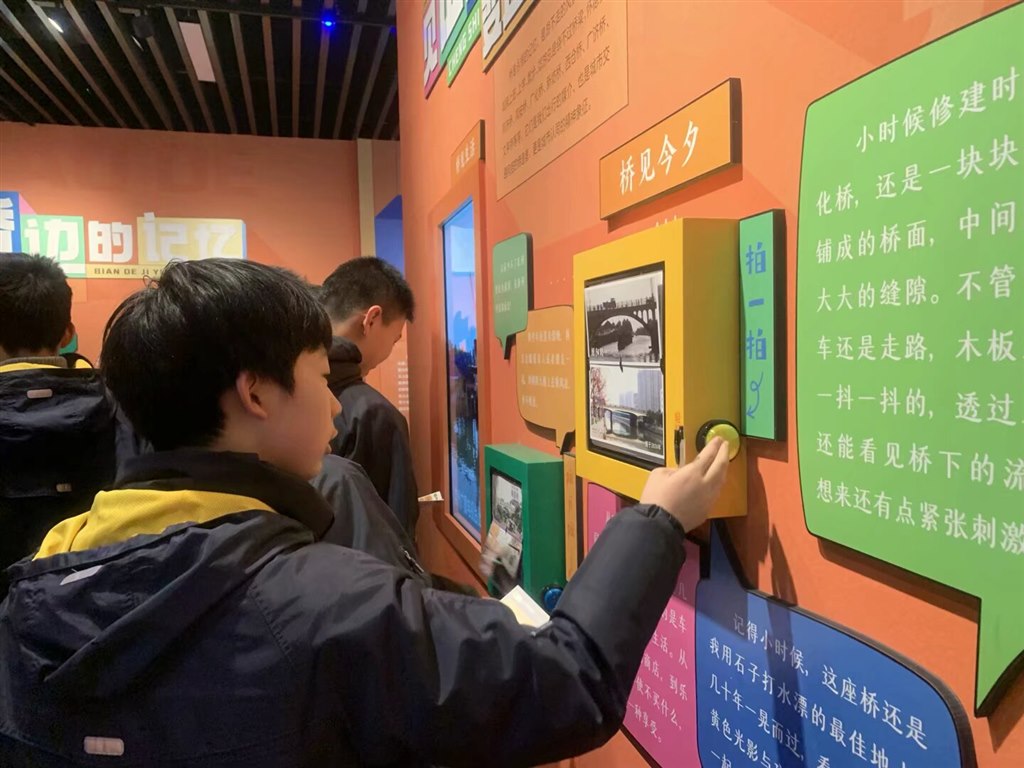

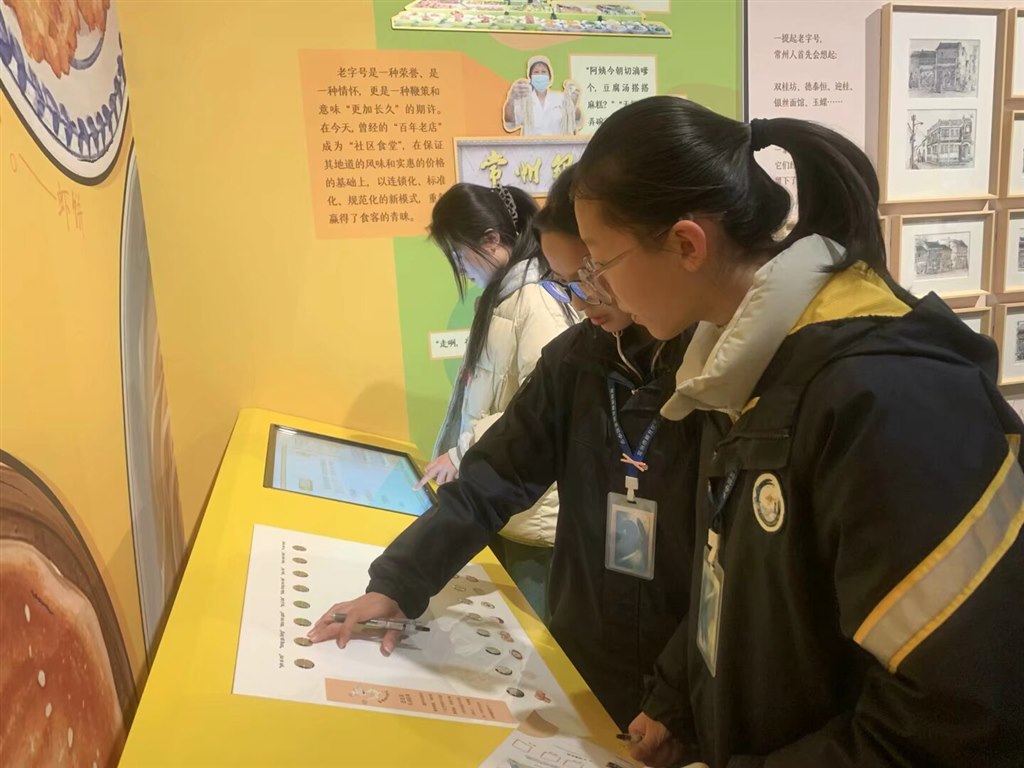

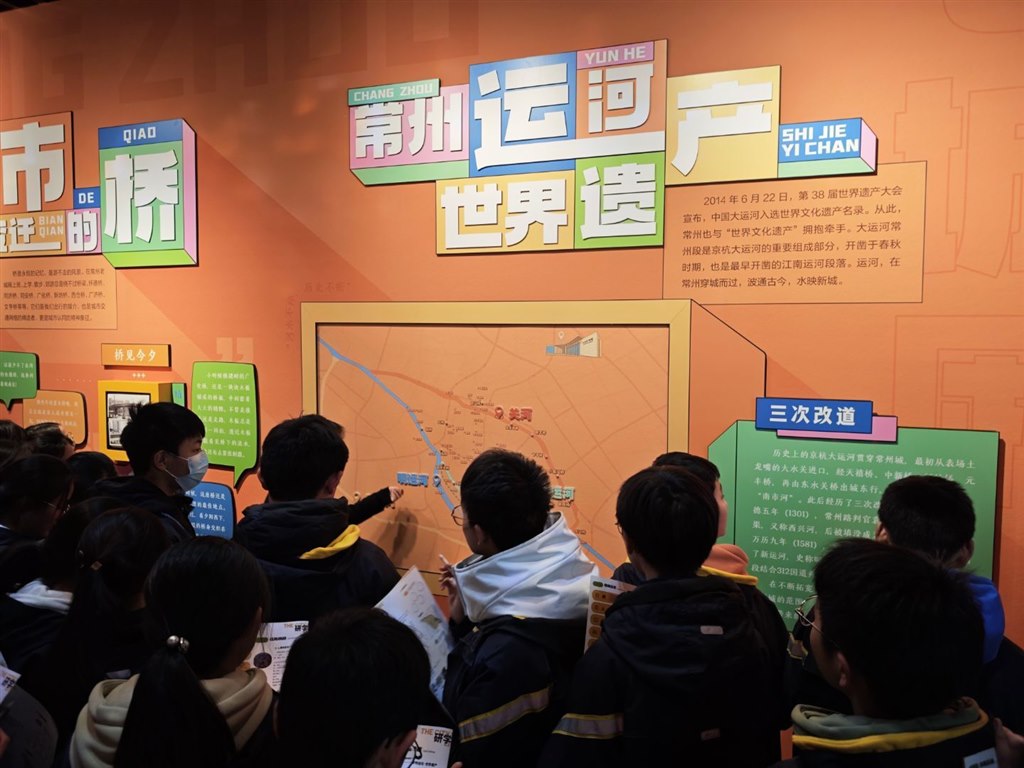

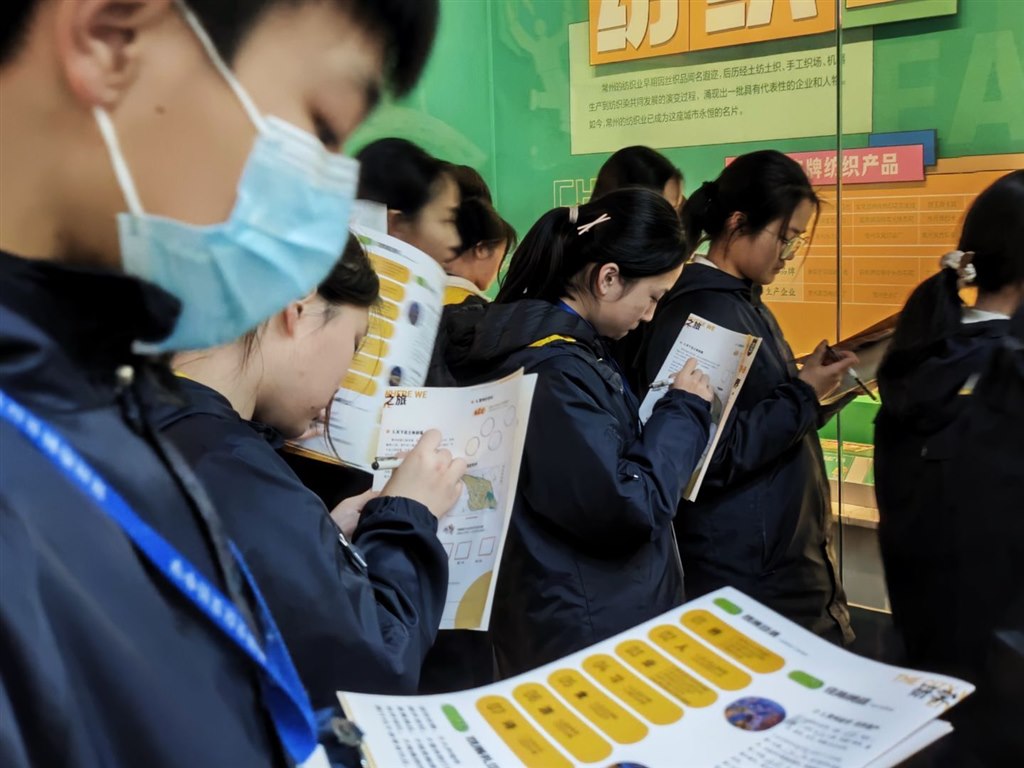

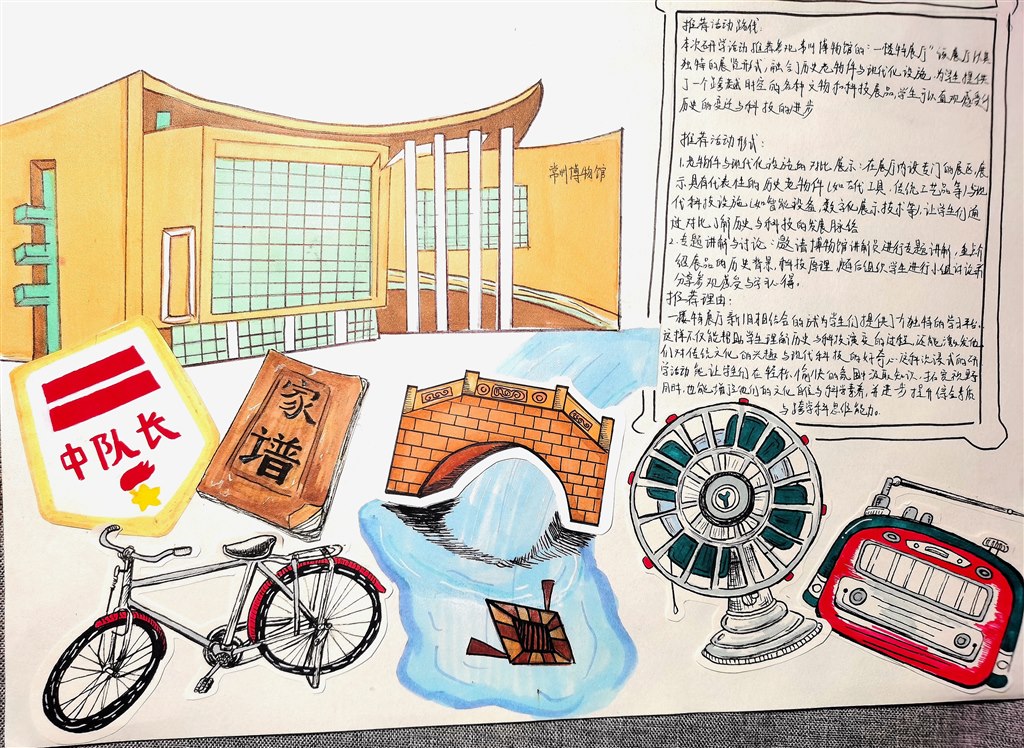

当博物馆讲解员的声音如一把青铜钥匙叩开时空之门,八(1)班的同学们在“代际对话中的运河记忆”特展长廊中,开启了一场穿梭时空的认知共振之旅。漫步展厅,同学们看到了老一辈人珍藏的旧物件、传统工艺品等实物,也体验了年轻人创作的数字文创、AR互动装置。通过对比老年群体与青年群体对常州城市记忆的理解,看到了城市发展的时代烙印。在“桥”单元,同学们通过对比清代的石拱桥模型与现代斜拉桥影像,感受到常州从“水运枢纽”到“智造名城”的变迁。“以前爷爷常说‘过桥不忘修路人’,今天看到这些桥的变化,我突然懂了什么是‘工匠精神’。”学生胡昱腾说。

一节场馆里的思政课:从古今对比悟文脉密码

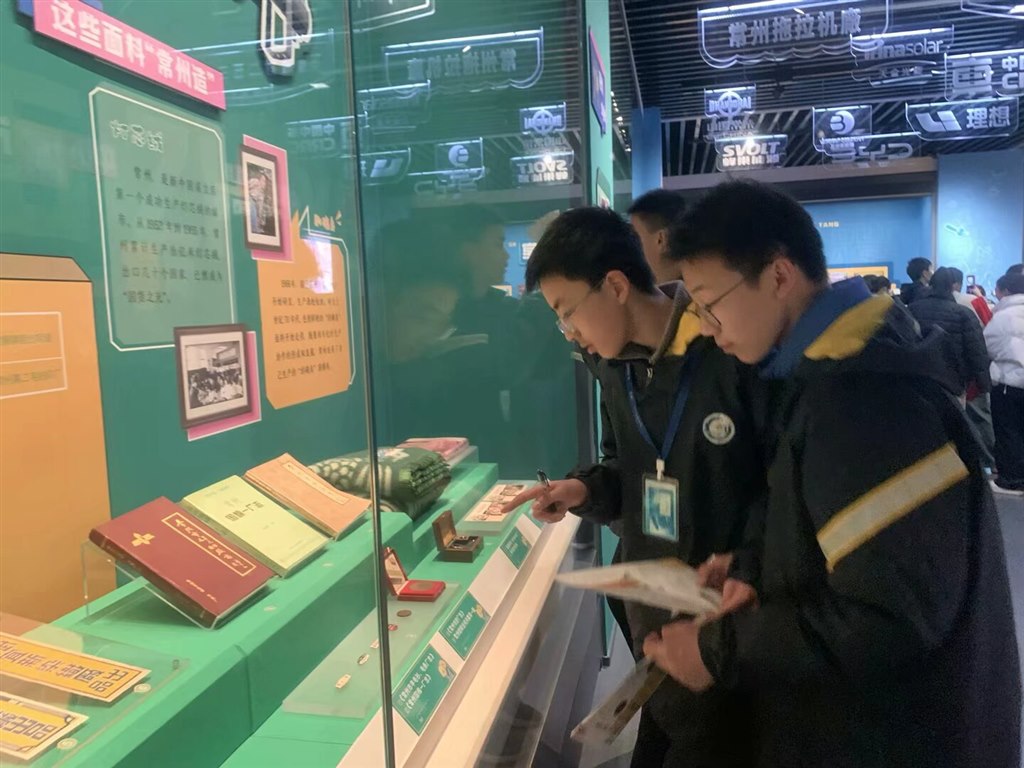

本次研学活动突破传统课堂边界,将思政议题嵌入博物馆场景中,打造了“行走的思政课”。在“常州工业记忆”展区,学生用平板扫描泛黄的老照片,实时生成弹幕互动:“苏南模式是爷爷的青春!”“纺织厂工装好有年代感!”徐老师轻点屏幕,常州工业地图顿时化作流动的织锦:“看这经纬线——从手摇纺车到工业机器人,变的是梭子里的丝线材质,不变的是织就时代华服的匠心。你们正在用数字孪生技术缝合历史的断层线,就像当年纺织女工用接线头绝活连起百米无瑕布匹。”此刻,玻璃展柜里泛黄的《邓氏质量管理手稿》与窗外飞驰的新能源重卡,在学生们调试的AR沙盘里碰撞出新的叙事光谱。徐老师借此引导学生思考“常州精神”的时代内涵,学生从“季子诚信”延伸至“新能源超跑”,赋予历史新的诠释。

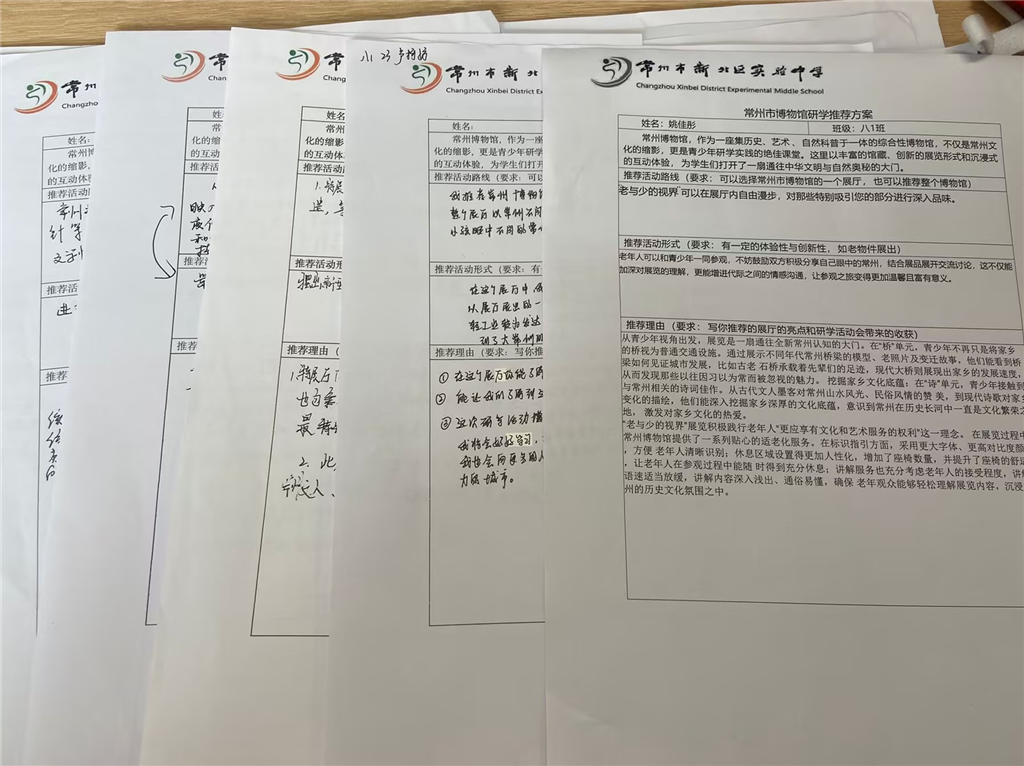

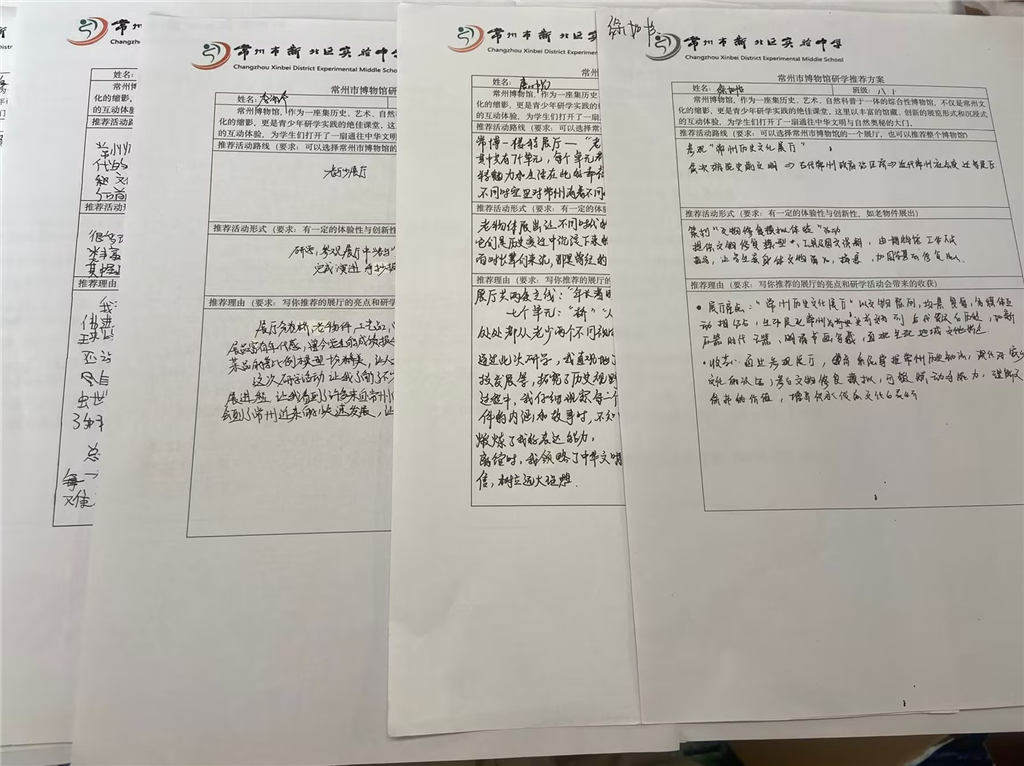

一份来自少年的推介:从学思践悟中收获成长

此次研学活动圆满落下帷幕,然而它所带来的影响却如涟漪般持续扩散。活动结束后,同学们提交了一份份令人惊喜的《常州市博物馆研学推荐方案》,这些方案承载着他们在活动中的深刻感悟与积极思考,彰显出新时代青少年在实践中逐渐生长起来的责任担当。让思政课不再是说教式教学,而是通过具象化的文物、生动的场景,让学生在情感共鸣中自然生发出对家乡的热爱和对责任的思考,这是新北实验德法组积极开展博物馆思政课实践活动的初衷。

本次研学活动是新北区实验中学德法组探索“场馆资源+思政议题”模式的一次尝试。未来,我们将继续依托常州博物馆等社会资源,开发更多“行走的思政课”项目,以青春脚步,丈量龙城文明脉络,用少年热血,传承华夏历史荣光。

撰稿:八1班万昱彤、徐晓婷

审核:陈彩霞

摄影:杨澜、蒋丹

苏公网安备 32041102000075号

苏公网安备 32041102000075号